Tidak ada yang lebih menggelikan daripada dering notifikasi kasus kekerasan seksual yang kerap bermunculan di layar ponsel saya. Sebagian dari kita marah, tetapi kemarahan itu cepat padam. Sebagian dari kita mengecam pelaku, tetapi kecaman itu tidak dibarengi sanksi yang tegas.

Sumber: Podiumnews.com

Di negeri ini, kekerasan seksual sudah seperti berita rutin yang muncul, mengundang simpati, lalu tenggelam begitu saja tertumpuk bilah notifikasi lainnya, sedangkan dalam kepala korban ia hancur dan sendirian meski dunia tetap harus berjalan

Kekerasan seksual tidak selalu berbentuk berita besar atau laporan kepada pihak berwajib. Sebenarnya, ia ada dan tumbuh subur di sekitar kita. Mereka memenuhi ruang-ruang kelas, tempat tongkrongan, bahkan di menfess kampus. Mereka tidak selalu bergerak dalam dunia yang tak kita genggam, tanpa kita sadari, sebenarnya sebagian dari kita justru pernah menjadi bagian dari siklus itu.

Bagaimana Patriarki Tumbuh Subur dalam Budaya Kekerasan

Kekerasan seksual tidak tumbuh subur begitu saja. Dalam masyarakat budaya patriarki adalah inisiasi utama rentannya perempuan menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual.

Patriarki menempatkan perempuan sebagai gender nomor dua yang lebih lemah dari gender lainnya sehingga perspektif dan hak-haknya sebagai manusia dikebiri paksa. Sedangkan di sisi lain, ada gender yang diuntungkan karena dijadikan perspektif universal dunia, semata-mata lantaran ia terlahir sebagai laki-laki.

Pengkebirian perspektif dan hak perempuan dalam masyarakat yang patriarki dapat kita baca dari respons masyarakat saat perempuan menjadi korban kekerasan. Saya kerap menemukan komentar, “Siapa suruh pake baju kebuka, mancing perhatian, sih,” dari warganet pada postingan reportase kasus kekerasan seksual.

Masyarakat lebih mudah menyudutkan, mempertanyakan, hingga menyalahkan korban kekerasan perempuan ketimbang mengecam pelaku yang sudah jelas-jelas melakukan kesalahan seolah perempuan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kekerasan yang sudah menimpa dirinya.

Pada pelaku laki-laki, masyarakat justru sering kali memberikan jalan, normalisasi, bahkan ungkapan dan perilaku yang sarat akan dukungan. Kita kerap menemui komentar “Ya, namanya juga cowok, kalau ceweknya ngundang ya pasti nalurinya jalan.” Akhirnya, yang terjadi justru pelaku tidak mendapat sanksi apapun atas kejahatannya. Di sisi lain, korban perempuan tidak bisa lari dari segala efek atas kekerasan berlapis itu sendirian.

Komentar-komentar tersebut membuat saya bertanya-tanya, apakah maksudnya karena ia terlahir sebagai laki-laki, jadi ia diberikan hak untuk melakukan kekerasan seksual? Padahal, sebagai manusia, kita sama-sama memiliki penalaran kognitif dan empati untuk memahami serta bersikap dalam menghadapi kekerasan seksual. Namun, beginilah masyarakat patriarki tumbuh dan berpihak.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak (KemenPPPA), hingga pertengahan 2024 tercatat 11.850 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai lebih dari 45%, di antaranya merupakan kekerasan seksual. Sementara itu, laporan Komnas Perempuan selama 2019–2024 mencatat 1.765 kasus inses dengan tren pelaporan yang fluktuatif akibat stigma dan minimnya mekanisme pengaduan yang aman.

Di ranah pendidikan tinggi, Kemendikbudristek menerima 310 laporan kekerasan di kampus sejak 2021 dan hampir setengahnya adalah kekerasan seksual. Ironisnya, survei KemenPPPA menunjukkan 77% dosen mengakui kekerasan seksual pernah terjadi di kampus, tetapi 63% kasus tidak pernah dilaporkan. Diam menjadi budaya dan budaya itu melindungi pelaku.

Berdasarkan data di atas, ironi tersendiri bagi saya bahwa banyaknya korban memilih untuk diam, hal tersebut bukan menandakan mereka kuat, melainkan karena mereka tau bahwa semua aspek kehidupan kita yang masih patriarki ini sama sekali tidak berpihak pada korban.

Reaksi berulang dari masyarakat yang menyudutkan korban kekerasan seksual dan melupakan fakta objektif atas pelaku akhirnya menjadi keyakinan umum. Di ruang sosial, korban malah dipertanyakan motifnya; di kampus, mekanisme laporan kekerasan seksual dibuat berbelit, tetapi progress kasus tidak transparan; di media sosial, komentar dari netizen justru menyudutkan. Reaksi yang telah dinormalisasi itu melahirkan ketakutan berlapis kepada korban, bukan kepada pelaku. Situasi inilah yang menyebabkan korban mesti menelan ilusi bahwa diam terasa lebih aman daripada bersuara.

Selanjutnya, hak-hak yang justru seharusnya mampu melindungi korban akhirnya tetap teronggok begitu saja, tidak ada bantuan yang datang, yang ada justru ruang aman bagi pelaku. Sementara itu, kita luput menyadari bahwa dampak psikologis dan hal-hal lainnya terus berefek dan menggerayangi hidup korban serta kondisi masyarakat patriarki membuatnya menghadapi semua itu sendirian.

Piramida Kekerasan Seksual

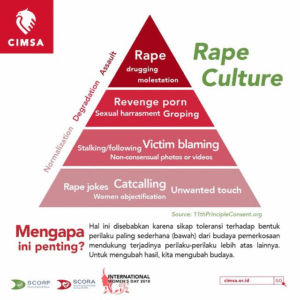

Ironisnya, perilaku menyudutkan korban hanyalah satu dari sekian banyak efek dari budaya patriarki yang mengakar. Mari kita refleksikan diri, mungkin tanpa sadar, kita justru pernah melanggengkan konsep patriarki melalui hal yang kerap kita anggap sepele, seperti candaan seksisme yang dibenarkan dengan dalih hanya bercanda.

Sumber: 11thPrincipleConsent.o

Dalam kekerasan seksual, candaan seksisme yang mengobjektifikasi perempuan menempati strata paling pertama piramida kekerasan seksual. Oleh karena itu, candaan seksisme tidak bisa dianggap hanya bercanda.

Dunia yang aman akan kekerasan seksual atau sebaliknya amat berpengaruh secara masif dalam diri dan kehidupan seorang perempuan. Contohnya, perempuan kerap tidak bisa mengekspresikan dirinya dalam berpakaian karena khawatir menjadi korban kekerasan, hal ini berbanding terbalik dengan laki-laki yang memiliki pilihan lebih luas dalam berpakaian tanpa harus mengkhawatirkan kemungkinan menjadi korban kekerasan.

Contoh lain, dalam menerima percakapan seksisme yang mengobjektifikasi tubuhnya, perempuan justru dituntut untuk tidak reaktif dan marah, sebab perilaku reaktif cenderung mengantarkan perempuan untuk mendapat sinisme dari laki-laki. Perempuan dianggap tidak boleh berisik dan marah serta tidak boleh banyak komentar sekalipun melawan perkataan yang menyakiti tubuhnya sendiri.

Mirisnya, masyarakat patriarki selalu menuntut tubuh perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Seolah-olah, masyarakat berhak mengatur tubuh perempuan dan menjadi pemilik dari tubuh tersebut sehingga yang terjadi adalah maraknya perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Maraknya kekerasan seksual tidak dapat dihapus hanya melalui regulasi kebijakan, seperti penerapan UUTPKS dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di meja hijau. Lebih dari itu, ada budaya mengakar yang mesti dilawan dengan kesadaran kolektif.

Perubahan kesadaran itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa menjadi garda terdepan yang memutus rantai patriarki dari skala yang paling sederhana, yaitu keberanian untuk menolak candaan seksisme.

Sudah seharusnya kita mulai bersikap tegas atas pikiran dan perbuatan orang-orang di sekitar kita yang memiliki potensi melanggengkan patriarki dan menghidupi piramida kekerasan seksual. Menegur teman yang yang mengobjektifikasi perempuan melalui komentar bentuk tubuh perempuan, bukan hal yang salah. Itu adalah keputusan yang benar. Perubahan tidak melulu dimulai dari ruang sidang undang-undang atau hal-hal besar lain, tetapi ia bisa lahir dari keberanian sederhana untuk berkata,“Itu tidak lucu, itu salah.” (MRD/ARL)